Meet our opinion

コロナ禍の多角化

新規事業戦略!

2021年1月15日(金) 第1回フランチャイズEXPO(主催:リードエグジビションジャパン社)の特別セミナー内容

こんにちは。アセンティア・ホールディングスの土屋と申します。本日は緊急事態宣言の中でたくさんお集まりいただきまして誠にありがとうございます。

何か皆様方の今後の経営の方針に役立つような、そういう風なお話ができればなと思っております。

まず私自身の自己紹介から少しさせていただければと思います。

私自身の略歴は、1988年に大学を卒業した後、商社に入社しまして、その後1991年からベンチャー・リンクという情報提供会社に入りました。

ベンチャー・リンクという会社は当時フランチャイズというものを全く手掛けてない会社でございまして、地銀や信金などの金融機関のネットワーク事業をずっとやっている会社でしたが、フランチャイズ事業を立ち上げるということで、そのほぼ創業期に入ったということになります。

最初にお手伝いした案件が、ベーカリーレストランサンマルク。これは岡山に本社のある会社なのですが、当時4店舗ほどしかなく、その4店舗しかなかった会社に出向という形で岡山に4年ほど住みまして、サンマルクという会社を成長させることに従事させていただきました。

サンマルク自体も4年で株式上場できましたから、東京にある元の会社に戻って来いということになりまして、戻って2つ目にお手伝いした会社がガリバー・インターナショナル。車の買取専門店ですね。当時23店舗くらいしかなかったのですが、その会社のお手伝いをすることになりました。

第4号案件でお手伝いしたのは、私自身もその後かなり深くお付き合いすることになる焼肉の牛角ですね。当時まだ1店舗しか日本になく、それを拡げるお手伝いをさせていただきました。

そういった中で約20の本部を立ち上げ、大体7社の株式上場が実現できました。

私自身はその開発の業務をやりながら、95年に自分でプライム・リンクという会社を作りまして、直営で70店舗、FCで430店舗、この500店舗の時に一度、大阪に市場があります当時のナスダック・ジャパンに株式を上場させていただきました。

プライム・リンクは2006年退任した後にアメリカのフランチャイズ本部で研修を行い、2006年に私の今の会社であるアセンティア・ホールディングスを日本で設立しました。そして2010年にアセンティア・ホールディングス・シンガポールを設立しました。

私自身は2010年から約10年間シンガポールにずっとおりまして、2020年はコロナになったこともあり、この1年シンガポールには戻っておりません。この1年はずっと日本での活動ということで、日本をメインに活動させていただいています。

世界を取り巻く環境ということでお話をさせていただきます。今回特にコロナによって皆さん方の生活環境も結構大きく変わったのではないかと思います。

“物理的・精神的な人との距離感”がコロナによって変わってしまったのではないかということや、ソーシャルディスタンスの確保ですね。この前にあるこれもそうですし、人と人が向き合うというか、繋がることに対する抵抗というものが、コロナによって大きく変わったと思います。

あと、“通勤が減少し、人がいなくなった”ということも書いております。これは実際私も東京のオフィスが日本橋にあるのですが、非常事態宣言等でオフィスに行く数が減りましたし、知り合いの大きな商社をやっている社長にいろいろお話を聞くと、大体今オフィスに来ている人の数は6割。4割の方々がテレワークをしているということでした。

「それでも実際に会社は回るんですか?」という質問をすると、「これが結構回るんだよ」という風に言っていまして、要するに「こういう風に今オフィスに人がいなくても、家で仕事をするようになっても、会社が回るようになった」と。ということもコロナの大きな変化なのかなと思っています。

その方が考えているのはオフィスの移転ですね。4割の人がオフィスにいないということになったので、大き過ぎるオフィスで高い家賃を払う必要がない。彼のオフィスは品川の港南口にあって、非常に大きなビルの2フロアでやられているのですが、「オフィスを移転する」と言っていました。

そういう風に考えると、例えば不動産業界やそういったもののニーズが非常に増えるのではないかとも考えられますし、週に2回しか東京に行かなくていいとなれば、狭くて家賃の高い東京に住む必要もなく、静岡に住んだり、長野に住んだり、週2日ぐらい東京に来るということも可能になるのではないかと思います。そうすると地方都市の不動産業界も非常に活性化していく。

何が言いたいかと言いますと、コロナで変わることによって新しく発展するビジネスもどんどん出てきますよね。私はあくまでもコロナ肯定派では全くありませんが、コロナで変わることによって発生するビジネスも結構あるということを皆さんにお伝えしたいなと思っています。

3番目には“働き方改革→人事考課制度の変化(成果主義)”と書いてあります。世界ではもうほとんど成果主義によって人を判断するということになっているのですが、未だに日本は時間主義と言いますか、9時から17時まで会社にいたから給与という形ですね。これはもう本当に日本だけ。シンガポールも完全に成果主義ですから。

ただ、家でテレワークをするようになると、9時から17時まで家で働いていたのでいくらということにはならないわけですね。何をやっているのか分からないのですから。完全な成果主義ということになってくるので、人事コンサルティング等のビジネスチャンスもどんどん増えてくるのではないかと思います。

今まで会社が入れていなかった、受け入れていなかったこともやっていかなければいけない。コロナによって強制的にそれが発生するわけですね。そういった部分のジャンルも非常に面白いものができてくるのではないかという風に思っています。

この間、IT会社の社長と話をしていますと、今家でパソコンの仕事をしているかどうか確認するためにマウスが30分止まったらチェックする、そんなシステムを開発する会社もあるようですね。要するに30分キーボードが動かなければカメラが発動してチェックするとか・・・そういう風なことをやっている日本のIT会社があるのですが、全く方向性が違う。完全アウトプット型の成果主義にしないと生産性は全然上がっていかないと思うので、そういうところに対する事業というものが非常に面白くなってくるのではないか。

あと、“就業後の会食、居酒屋需要がなくなった”と書いてありますが、私も飲食に深く関わっていますので感じるのは、今一番しんどいのがやはりビジネス街の居酒屋さんですね。要するに昼も人がいない。オフィスに人が半分になったという。夜も飲みに行くことがなくなっているわけですから、オフィス街の居酒屋店が一番しんどいと思います。

“手洗い、マスクが徹底された”と書いていますけれども、これはもう日本ではマスクが花粉症の問題等で使われてきましたが、世界で言うとこれだけマスクをしている人種っていませんでした。海外の私のパートナーからもよく言われるのが、「土屋さん、日本人はなぜあんなにマスクをしているんだ?」と。「みんな体が悪いのか?病気なのか?」とよく言われました。

日本人はマスクを普通にしていましたよね?マスクの文化や手洗いの文化、衛生面でのこういうものがこれから世界のグローバルスタンダードになっていくのではないかなと思います。

あと“家で料理を作るようになった”、これもそうですね。スーパーマーケットのPOSを見ていくと、4月に出た1回目の緊急事態宣言の時に一番よく売れたのはカップラーメンや即席麺。すぐに食べられる物がどんどん売れました。

今POSを見ていくと一番売れているのはそういう物ではなくなっています。要するに自分で料理をするようになると、素材になっていきますよね。今一番スーパーマーケットで売れているのは素材。家で加工して料理を作っていく。そういう所にもビジネスチャンスがどんどん出てきています。

家で料理を作るようになり、住宅中心の生活。ずっと家にいる時間が長くなったので、IKEAさんやニトリさんで家具を買う。あとはDAISOさんでいろいろな細々とした物を買う。このへんのマーケットが今非常に爆発しています。

“onlineコミュニケーションになった”、これはもう皆さんもZoom等を使っていろいろな形で企業さんと面談をしたり、会社の会議をしたりしていると思いますが、こういったものもこれからは普通になります。実際にコロナがなくなったからといって、戻ることはないですね。

私達は海外でこのonlineコミュニケーションをずっと使っていましたので、違和感なく入れましたが、今はもう企業さんとのミーティングも最初一発目の面談から全てZoomです。そういう風なことが普通になってきました。

あと“ビジネス立地環境が大きく変わった(駅ナカ、デパ地下、住宅立地)”、総菜会社の社長さんと話をすると、「今まで一番ドル箱だった店舗が一番ダメになった」と言っていまして、「どの場所ですか?」と訊いたら「東京駅です」と言っていました。東京駅に人がいなくなったので、今まで一番ドル箱だった店舗が一番赤字になったということですね。これもコロナがなければ絶対に変わらないことですけれども、そういった事が今普通に起こっています。

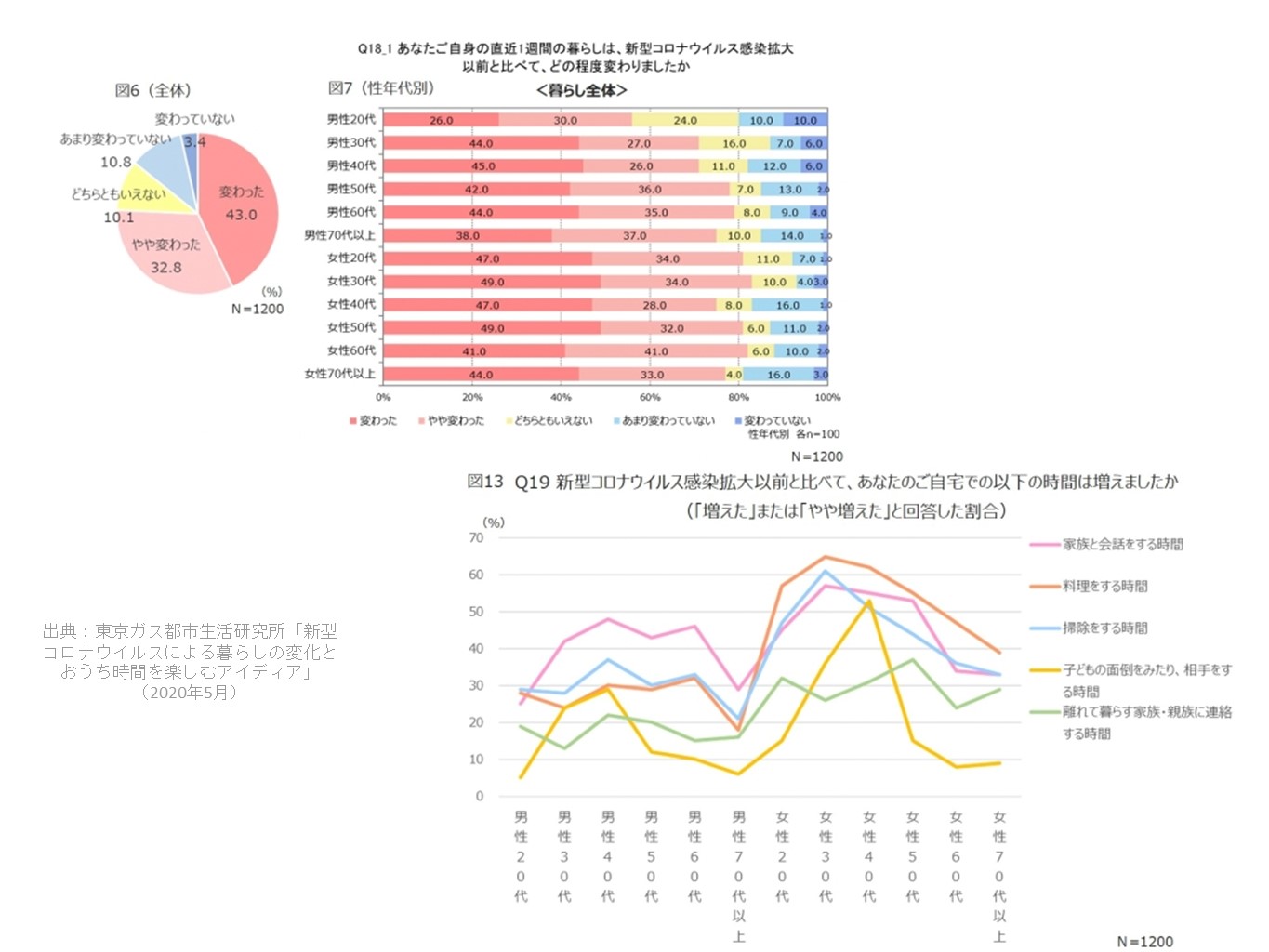

これは東京ガスが調査したデータです。“コロナによって生活が変わりましたか?”という設問に、“変わった”と言う人と“やや変わった”と言う人を合わせますと大体70%。皆さんも体感しているかと思います。コロナの前と今で自分の生活が変わったかどうか。7割の人達が変わったと言っています。

その下のグラフは何かと言うと、男性と女性に分けて“自宅で以下の時間は増えましたか?”ということですが、男性が一番増えたのは、今まで家にいなかったわけですから当然ですけれども、家族と会話をする時間。このピンクの部分ですね。これが一番増えたのは男性。

女性が家にいて一番増えたのは、料理を作る時間。要するにこれは今ご家庭の奥様方にしてみたら、一番工数が増えてしまったのだけれども、一番ストレスが溜まるという風に言われていまして。子どもの料理を作らなければいけない、旦那が家にいるから旦那のご飯も作らなければいけない。

ここで今凄く人気が出てきたのが、調理代行ですね。家に来て調理をしてくれるという。そういったビジネスもどんどん拡がっているということです。それもコロナによって変わったことだと思います。

このコロナは終息するのかという話になってきますが、ここはあくまでも私の主観でお話させていただくと、コロナは終息しないと思っています。終息するかしないかというよりも、4~5年はたぶんそのままなのではないかというのが私の見解です。

今回のワクチンや処方薬、コロナに効果のあるというようなものが出現するかもしれませんが、今で言う風邪やインフルエンザ等のように特効薬がありワクチンがあるというものになるかと言うと、それは絶対にならないのではないかと思っていますね。

“いつか終わると期待している限り明日はない”と書いてありますが、人間は変化を嫌い、過去を肯定する動物ですので、いつか戻るのではないかという風に考えている限りは、いつまでたっても一歩を踏み出せません。

私の考えは、もう終わらない。全てが変わってしまうという観点の元に何をするかということ。今回はフランチャイズ・ショーですので、どんなフランチャイズをすればいいのかということを考えるのが一番いいのではないかと思います。【悲観的に準備をして楽観的に行動するという】ことしかないと思うのです。

環境変化によってレギュレーション、規則や環境が大きく変わっていきます。これは本当に思うのですが、環境が変わる時やレギュレーションが変わる時ほどビジネスチャンスはありません。こんなに大きなビジネスチャンスはありません。こんなに大きなビジネスチャンスが訪れることはないのです。

いつの時代もそうです。環境が変わっていく時に非常に大きなチャンスが発生するので、否定的な部分ばかり見るのではなくて、コロナを肯定的に見た場合どうなるか。たぶん一生の中でこれほど大きなチャンスが訪れることはないですし、リーマンショックですとか、金融ショックですとか、いろいろありましたけれども、あれは一部の業界、もしくは一部の場所での発生でしたよね?

今回のコロナというのは、全世界であり、全産業に関わっていくわけです。その中で何ができるのかという見方をした方が、ビジネスの観点で考えると面白いのではないかという風に思っています。

過去にペストやコレラ、エボラ、スペイン風邪。スペイン風邪が約100年前。ペストが大体700年前ですけれども、世界が大きく変わりました。その時にどんなビジネスが出てきたのか、世の中がどう変わったのかを見ていくのも非常に参考になるのではないかと思いますね。

企業として、会社として見た場合に、環境が大きく変わっていく時のまず絶対の企業の安定化戦略というのは、私は事業多角化だと思っています。これはいろいろな方とお話をして常にそうですね。

今まで本業一本でやってきました。【選択と集中】ということをずっと言われていたので、「これだけでいくんだ」という風な人達。

実際コロナによって全てが変わってしまって、大きなリスクしか抱えていないですよね、今そういう立場の人達というのは。だからいろいろな形で多角化をしておいて、無謀な多角化はダメですよ。いろいろな多角化をしておいて、環境適応していく。

例えば株で言うと、ポートフォリオを組んで、これが上がったとしてもこっちは下がっていく。これがダメだったら、こっちが上がっていく。そういう風な事業の多角化をしていくということが、たぶん非常に必要なことなのではないかと思っています。

ここでは、コロナ禍はビジネスで考えた場合どういうことなのかということを少し説明していきます。

“コロナ禍とは、「不確実性、非連続性」の時代”と書きました。

これは全くそのままで、コロナというのは明日が見えません。これからビジネスの明日がどうなるのか、全く分からないですよね?

これは皆さん方の本業もそうですし、これからの生活もそうです。“不確実性の時代”という風に書いてあります。

もう1つ、非連続性というのは今までやってきたことがそのまま次の世代に続くか分からないから、非連続性になるということです。連続性がなくなります。

どんどん非連続のものに対してアプローチし、チャレンジしていかないと明日がないということですね。

不確実性の時代に非常に重要になってくるのが、さきほど申し上げた多角化だと思います。明日が見えないから、多角化がリスクを低減するということを書いていますけれども、選択と集中ほどリスキーな戦略はない。

世の中の明日が見えて、方向性が読める、と。要するにコロナの前までは次がどうなるのか読めましたよね?皆さんの業界でもそうだと思います。読める時代は“選択と集中”が素晴らしい経営手法だと思いますけれども、明日が見えない時代において“選択と集中”ほど愚かな選択はない。

さきほど申し上げた無謀な多角化ではなくて、多角化。これが不確実性の時代において非常に重要だと思います。

もう1つは、非連続性と書いてありますけれども、新規事業とは本業と違うものを展開していかないと全くリスクに対して対処することができません。ただ自分達の会社の中で全く新しいことにチャレンジするのに、自社のノウハウだけではなかなかできないことがたくさんあると思います。

ここで非連続の時代に非常に役に立つのがフランチャイズだと思います。フランチャイズというものは、フランチャイズ本部が【過去にたくさんの失敗をしてくれている】わけですよね?

知識産業化されているわけです。

ノウハウがあるわけです。要するに自分達は失敗しなくて済むわけです、フランチャイズというものは。だから非連続性の時代にはフランチャイズがピッタリだというのです。

そういう風に考えていくと、不確実性の時代と非連続の時代において展開していく手法というのは、たぶんフランチャイズと多角化。フランチャイズという手法を使った事業の多角化ですね。

これは非常にハイブリッドな戦略だと思いますが、非連続の時代にも不確実性の時代にも対応するハイブリッドな事業展開として、フランチャイズによる、フランチャイズという手法を使った事業の多角化。

これはたぶん一番これから個人の方も法人の方にとっても、意義あることだと思っていま

“時代環境(マーケット)を読むことの重要性”と書かせていただいています。

これは過去に何回か講演をさせていただきました時に、「フランチャイズ本部を見抜く手法を教えてくれ」とか、「どんなフランチャイズ本部がいいのか教えてくれ」とか、そういうご質問をよく受けて、何回か講演させていただきました。

今回はどんなフランチャイズの本部がいいのかという説明を省略させていただいて、私が過去にお付き合いしてきたフランチャイズ本部、そのフランチャイズ本部のマーケットですね。どんなブランドが、どんな時代に、どうやって成長したのかということを見ることは非常に参考になると思います。これからマーケットを読んでいくことができると思いますね。

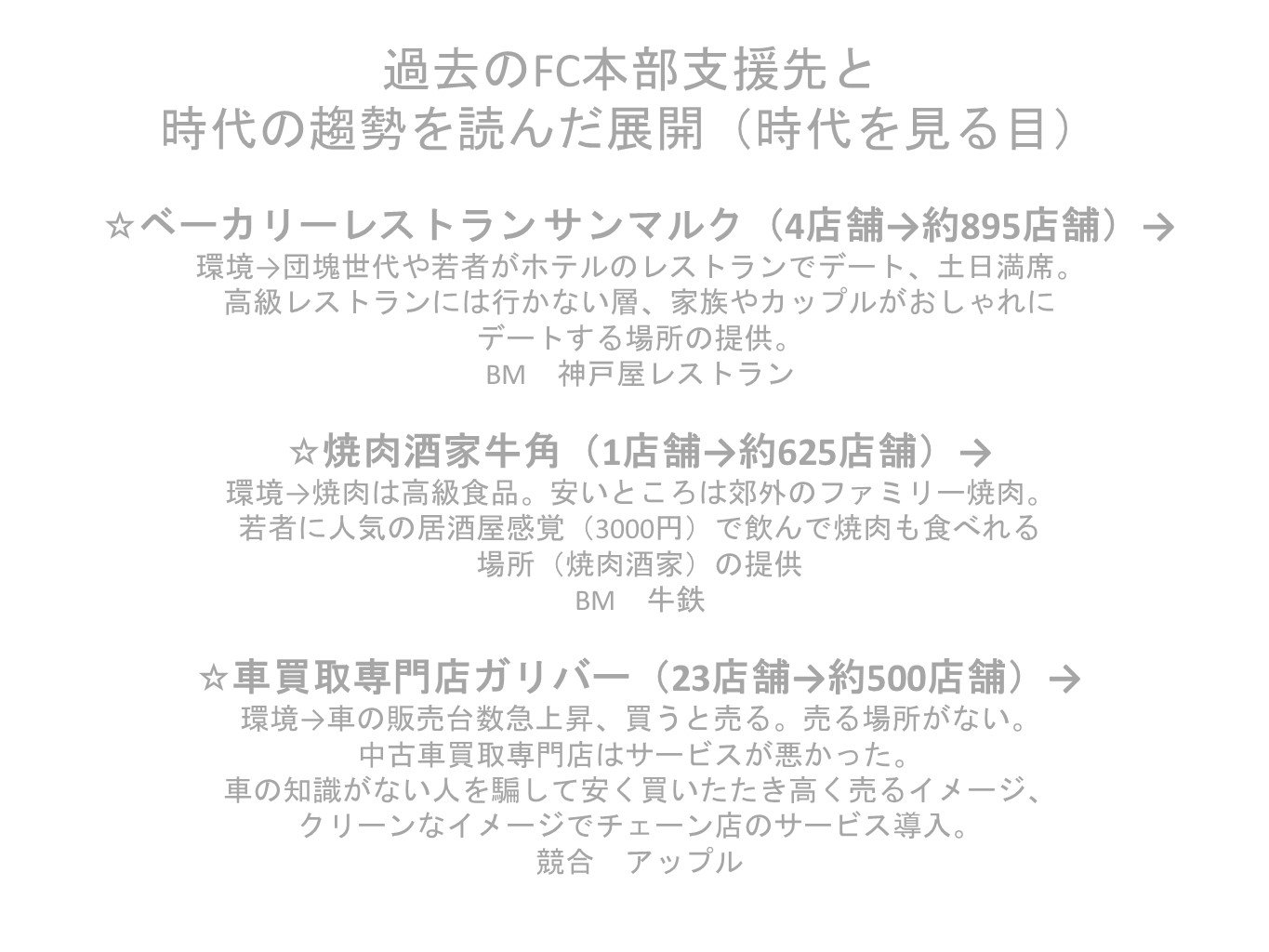

過去のフランチャイズ本部の支援先。これは私達が支援した支援先ですね。それと“時代の趨勢を読んだ展開(時代を見る目)”と書いてありますけれども、3つほど挙げさせていただきましたので、説明させていただきたいと思います。

まず1つ目。最初にお手伝いしたベーカリーレストランのサンマルク。当時4店舗しかありませんでしたが、今895店舗になりました。これはサンマルクカフェや函館市場、鎌倉パスタ全部入れての数ですね。895店舗あります。

この会社を1991年に最初にお手伝いした理由。例えば、今からお話する3つの本部に「なぜあなたの会社は成長できたのですか?」ということをお訊きしても、たぶん創業時からいるメンバー、もしくは創業者以外に話はできないかと思います。最近入った社員は過去を知らないので。最近入った会社の社員は、なぜその会社が500店舗になったのか、ほとんど知らないと思います。そこは私達が支援してきたので言えるのですよね。

まずサンマルクの時にはどんな環境だったかと言うと、こちらに書いてあるように、団塊世代やその子供たちが、ちょっと良い食事をしようとするとホテルしかなかったのです。いい食事をしようとするとホテルのレストランで食事をする、少しお金を持っている人も。土日のホテルのレストランが満席でした。

今はもう考えられないかもしれませんが、そういう風な時代が91年。今から30年近く前ですけれども、そういう時代が普通にありました。すかいらーくさんやロイヤルホストさん等ファミリーレストランもありましたけれども、そこではちょっと満足できない。ファミリーレストランに彼女を連れて行ったら怒られる。でもホテルのレストランは高過ぎる。その間のマーケットがあるのではないか。

ホテルのレストランで食事をするのではなくて、ファミリーレストランでもなく、ちょっとオシャレで、ピアノの生演奏があって、キャンドルサービスがあって、焼きたてのパンが食べ放題で、そういう風なレストランがあったらマーケットがあるのではないかという所からスタートしました。

そこにぴったりと当てはまったのがベーカリーレストランのサンマルクで、今やいろいろな業態を作りながら895店舗になっています。家族やカップルがオシャレに食事をする場所という、そういう切り口でそこのマーケットを見つけて拡げたのがサンマルク。

当時、神戸屋レストランというのがベンチマーク対象ですね。神戸屋レストランさんも元々神戸屋というパンのメーカーだったので、レストランをやっていたのですけれども、そこも非常に繁盛していた。であれば、マーケットがあるだろうということでサンマルクを作っていったわけですね。

2つ目の焼肉酒家牛角。これは今625店舗になっていますけれども、最初にお手伝いしたのは三軒茶屋の1店舗目からでした。創業者は西山さんという方ですけれども、なぜお手伝いしたかというと、当時は焼肉が非常に高級料理でした。1人8,000~10,000万円。なかなか行けない。「でも焼肉が食べたい、お肉大好きだし」という人がたくさんいる。

郊外には安い焼肉屋がたくさんありました。3,000円、2,000円で食べられる焼肉屋がたくさんありました。そういう郊外型の焼肉屋も家族では結構入っていました。でも若者はそんな所に行きたくなかった。

であれば、当時若者がどこに行っていたかと言うと、ちょっとオシャレな居酒屋ですね。籠り感のあるちょっとオシャレな居酒屋に結構行っていました。そこでお酒が飲めて、焼肉を食べられて、ちょっとオシャレで、彼女を連れて行ってもカッコイイ所、そういう店があると絶対に流行るのではないか。しかも1人3,000円ですよ。飲めて、焼肉を食べられて3,000円。「絶対にイケるんじゃないか!」ということで、三軒茶屋に1号店を作ったのがスタートですね。

飲んで、食べて、だから名前に【焼肉酒家】と付けているのは、焼肉居酒屋の業態だったのです。郊外型の焼肉屋の場合は大体食べるだけで、アルコールは出ない。でもちょっと居酒屋感覚のある所でお酒も出て、焼肉も出て、3,000円で、「流行るんじゃないの?」ということですね。

私が加盟したのが15店舗目くらいの時で、阿佐ヶ谷に加盟店を作ったのですが、阿佐ヶ谷の牛角の私達の1号店は、大体28坪しかありませんでしたけれども、夕方5時から12時までの営業で大体1,300万を月商で売っていまして、毎月400万円の利益が出ていました。

今はほとんど難しいと思いますが、当時はフランチャイズが成長過渡期に入ると、創業者利潤・先行者利益というのを作ることができます。今はもう、拡がってしまった後は無理ですけれども当時はそういう風な成長期でした。

経堂にある「牛鉄」というのをベンチマークしました。まだ牛鉄というのは、実は7店舗くらいしかありません。牛角にベンチマークされた業態ではあるのですけれども、伸ばしていくことが出来ず7店舗。片や牛角は625店舗。

3つ目、車の買取専門店のガリバー。これは福島県の須賀川市に23店舗くらいあった時にお手伝いしたのですけれども、今500店舗になっています。環境としては、車の販売台数が急上昇していました。みんなが車を買う時代。そうすると買った車は絶対売るのですが、どこに売るか、売る場所がありませんでした。

新車のディーラーは下取りしますが、凄く安い金額で下取りをします。もしくは日産の車をトヨタに持っていくと、もっと下取りが低くなってしまう。本当に高く買ってくれるところはないのかという時に、車の買取専門店ガリバーというのが出てきたわけですね。

車の知識がないと、自分の車の相場がいくらなのか分からない。それまでガリバーが出てくるまでの車の買取専門店業界というのは、非常に安く買う。車を売りに来る人に知識がないので、「お客さん、この車は人気がないんですよ」とか、「ちょっとここに傷が付いていますからダメなんですよ」と言って安く買う。それを高く売って利益を出しているのが車の買取専門店です。

ガリバーはそこにチェーン化の理論を入れて、1台当たりいくらしか抜かないと決めました。そうすると非常に明快で、お客さんが安心してくれる。騙されることがないという形になるので。それで爆発的に拡がったのがガリバーですし、サービスが非常に悪かった車の買取専門店業界に、サービスを、ホスピタリティとサービスを入れたのがガリバーですね。そういうようなマーケットの趨勢がありました。

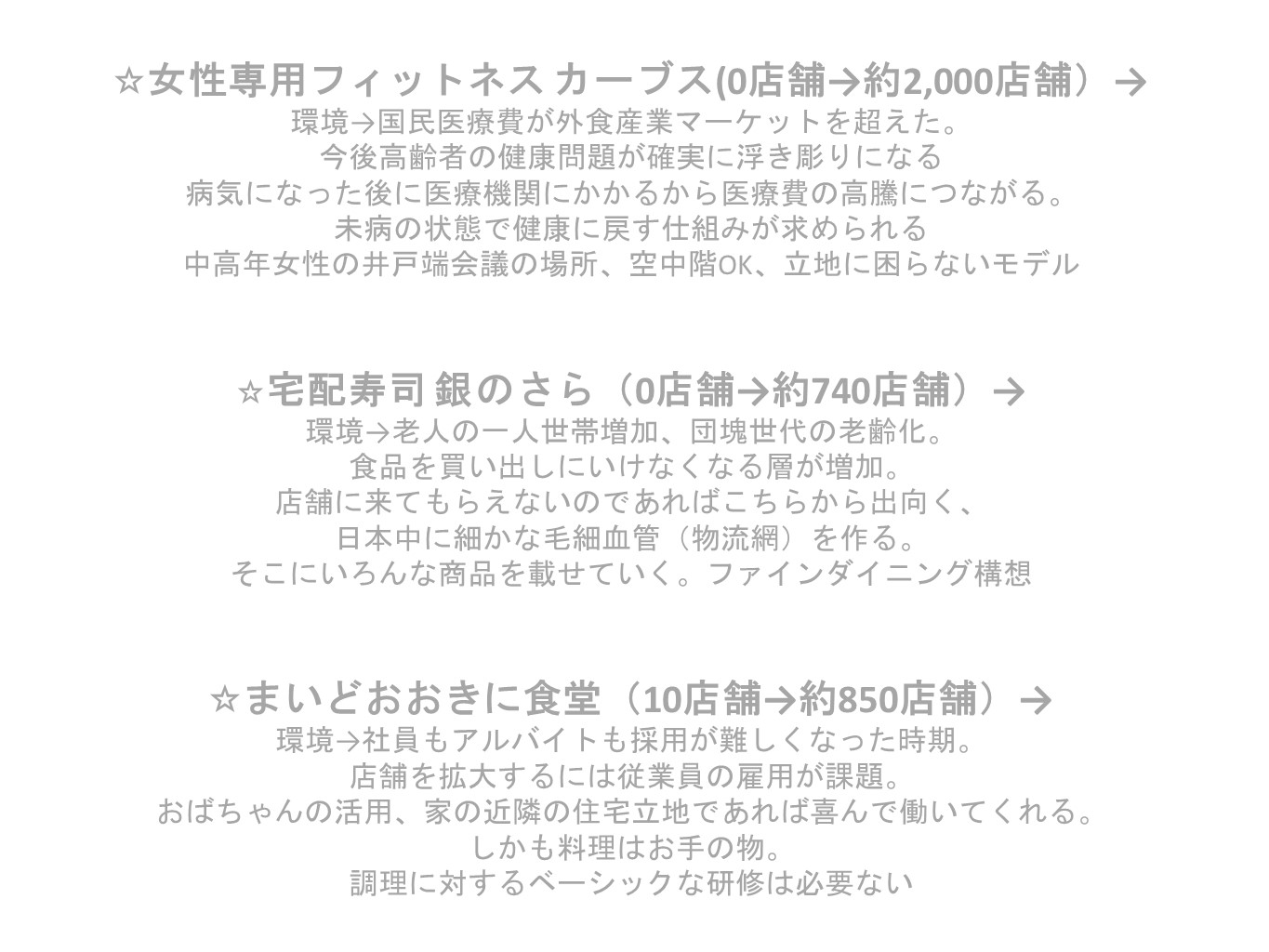

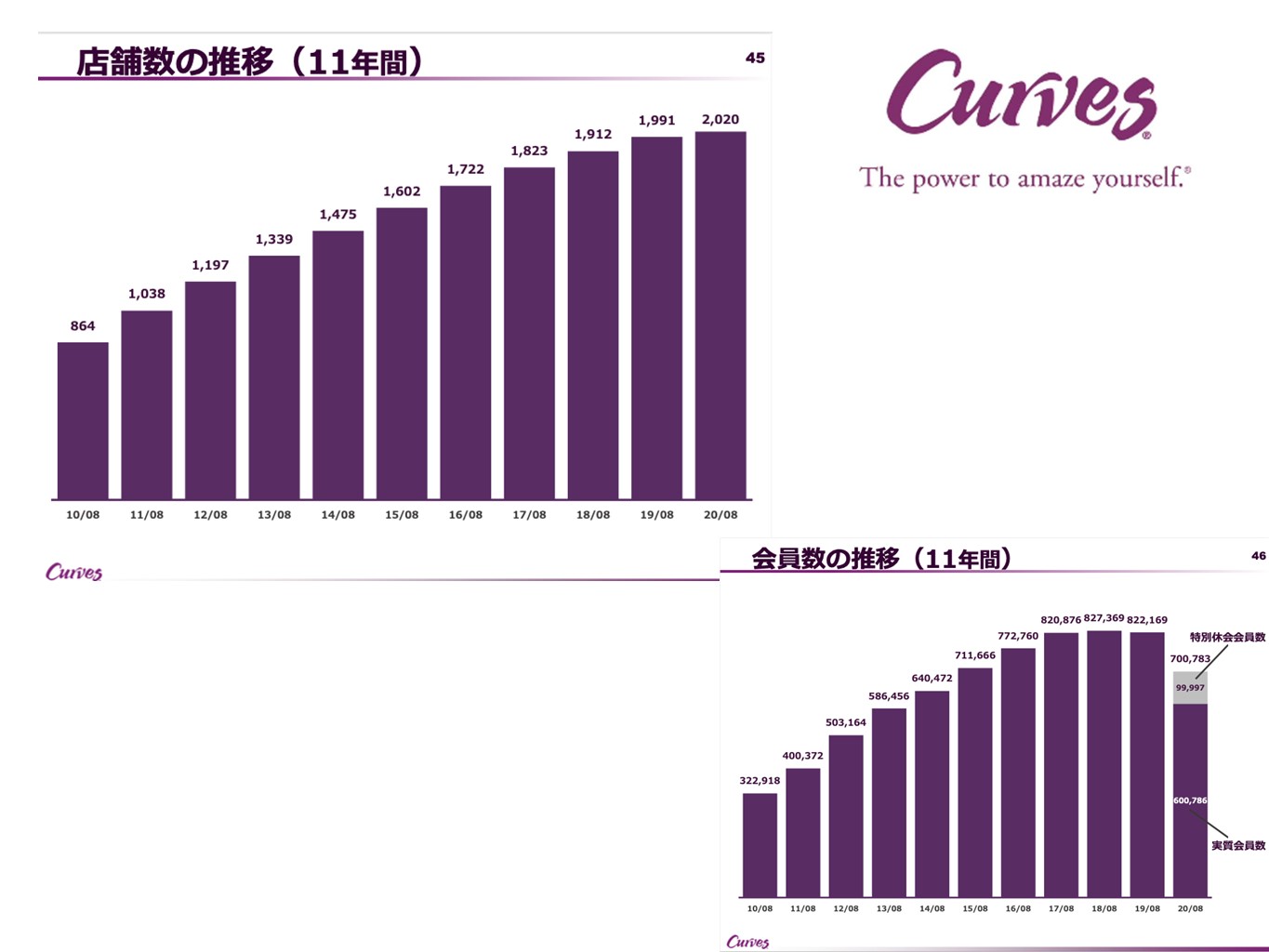

そして女性のフィットネス、カーブスというのがあります。これは私達当時のベンチャー・リンクがアメリカから持ってきたもので、0店舗から現状2,000店舗を超えています。昨年の3月に上場しました。

こちらをアメリカから持ってくる時の一番大きなポイントは、当時2000年くらいの時に日本の国民医療費が外食産業の市場規模を超えてしまったのです。30兆円。

このまま高齢者が増えたら、国民医療費が増えるのは当然ですが、国民医療費がどんどん膨らんでいった。これは国としても問題視するだろう、と。社会の課題を解決する事業を探そうと。

何が必要になるかと言うと、病気にならないような体作りをする、そういうようなマーケットが絶対に増えるだろうということで、アメリカでカーブスを見つけ、交渉して持ってきて、それを拡げたということです。病気にならないような形で人々を作っていく事業として。

成長するためのターゲティングとして団塊世代にフォーカスしました。

さらに空中階OK。1階だと家賃も高いですし、なかなか見つからない。空中2階でもOKという形にして、一気に出店が可能になりました。出店のギネス記録を持っているのは日本のカーブスです。

あとは宅配寿司の銀のさら。これも今740店舗になっていますけれども、当時0店舗からのスタートです。0店舗の時に一緒に会社を作りました。これから高齢者人口が増える。団塊世代も年を取り、レストランで外食というのも大変になる。そこで料理を配達できるネットワークを作ったらいいのではないかということで、日本中に毛細血管を作ることが創業者・江見さんの考え方です。日本中に毛細血管、配達網ですね。デリバリー網を作っていく。

自分達のお寿司も運ぶけれども、創業時社名がレストラン・エキスプレスということで、他の会社の商品も運んでいく。今で言うUberや出前館の前の発想ですね。そういったものを2001年から考えてやっています。今実際にUberも出前館もどんどん拡がってきて、20年経って追い付いてきたなという感じですね。

最後、まいどおおきに食堂というのは、10店舗から今850店舗あります。これは当時働き手がいなくなりました。若者が飲食店で働かないというのが目に見えてきて、若者が減ってきましたので。誰かに働いてもらわないと飲食店を経営できないという時に、こちらにちょっと書いてありますが、おばちゃんの働き手は多かった。住宅立地だったらおばちゃんがバイトしてくれるのではないか。

まいどおおきに食堂というのは定食屋で、若者よりもおばちゃんの方が従業員として合うので。おばちゃんに働いてもらえる店を作ろうということで、まいどおおきに食堂だったわけです。喜んで働いてくれる。従業員が簡単に採用できるものだから、一気に店舗が拡大できたということが、このまいどおおきに食堂ですね。

こちらに書いてありますのは、取り巻く環境はこれからどう変わるか。ニューノーマルという言葉がよく聞かれますけれども、それぞれにニューノーマルというものが絶対に発生してくるので、皆様方の業界・業態で新しい発想を考える必要がこの時期にあると思います。

“元に戻ることを期待するな!”と書いてありますけれども、新しく変わり、受け入れられたものが元に戻ることはありません。確実にありません。ですので、その次のことを考えていかないといけないのではないかということです。

“企業は環境適応業!”

企業というものは結局、環境に適応させていくのが一番ということですね。

多角化もそうですけれども、時代時代の趨勢を見ながら環境に適応させていくのが企業のあるべき姿なので、それが非常に必要だ、と。

“強い者ではなくて、賢い者でもなくて、生き延びていくのは変化できる者である”という、ダーウィンの『進化論』の一文ですが、変化する人間・組織・企業が一番強いということです。

あと私はこの10年、海外に居住していますので、海外のパートナーの経営者と話をしていくと、つくづく海外の方は簡潔に一言これですね。

“勢”。英語で言うとmomentumですが、

このmomentumを海外は非常に重要視しています。自分の国でその業界のmomentumはどうなのか。momentumに乗り遅れると成功できない。

勢い、momentum、こういったものが非常に海外は重要だということです。大体成功しているメンバーばかりなので、彼らのmomentumの見方というのは、私自身も非常に参考になるということです。

どんな分野が魅力的かと、“「環境と規則」が大きく変わる分野にチャンスあり”という風に書かせていただきました。

要するに、このコロナによって環境も規則も大きく変わっていきます。そこに大きなチャンスがあるのは事実で、どんな業態が変わるか。

例としてガリバーが成長した理由を書かせていただいていますが、ガリバーがフランチャイズの加盟店を募集した時に最初の70社くらいはほぼ全てと言っていいほどガソリンスタンドでした。

車と繋がっているからガソリンスタンドが来たのではないかと思われるかもしれませんが、時代の趨勢を見た時、そこに何があったかと言うと、ガソリン販売の自由化です。どこでもガソリンを売れる。ショッピングセンターでもガソリンを売ることが出来る。ガソリンスタンドはもう将来が見えないと思われたわけですよ。

その時に自分達の事業を「トータルカーサービス」と定義する提言をしたんです。自動車周辺ビジネスで成長できるよね、と。車関連で事業を伸ばそう。そういう発想でガリバーの成長のポイント。ディレギュ−レーション、規制緩和の環境の変化だった。環境の変化で成長したわけですね。

ですので、環境や規則が変わる時にはいろいろなビジネスチャンスが出てくるということを挙げさせていただきます。

大きく変わる分野として“食と健康”と書いてあります。私自身は食も健康も今関わっているので、書いているということではないのですが、一例として挙げさせていただくと、こういうことです。

食関連がどう変わっていくかというと、今いろいろなコンサルタントや業界誌を見ていると「コロナになって食が変わる」と。「今までイートインでやっていたものがデリバリーになっていきますよ」と。

イートインなのか、テイクアウェイなのか、テイクアウトなのか、デリバリーなのか。あとは外食なのか、中食、コンビニで料理を買って帰って食べる中食なのか、家で料理をする内食なのか。というような仕組みでほとんどの皆さんが捉えられているのですが、私の捉え方、視点はまったく違いまして、概念的な視点で見ても将来は見えないですよね?

今回のコロナで大きく変わったのは、今皆さんが一番関心のあることは何ですかね?たぶんコロナにかからないことや健康面。そういう風に考えると、食べることの意義が変わるのではないかと僕は思います。

食べるということは、内食なのか、中食なのか、外食なのか、テイクアウトで食べるのか、デリバリーで食べるのかではなくて、【食べることの意義】が変わってくるのではないかと思っています。

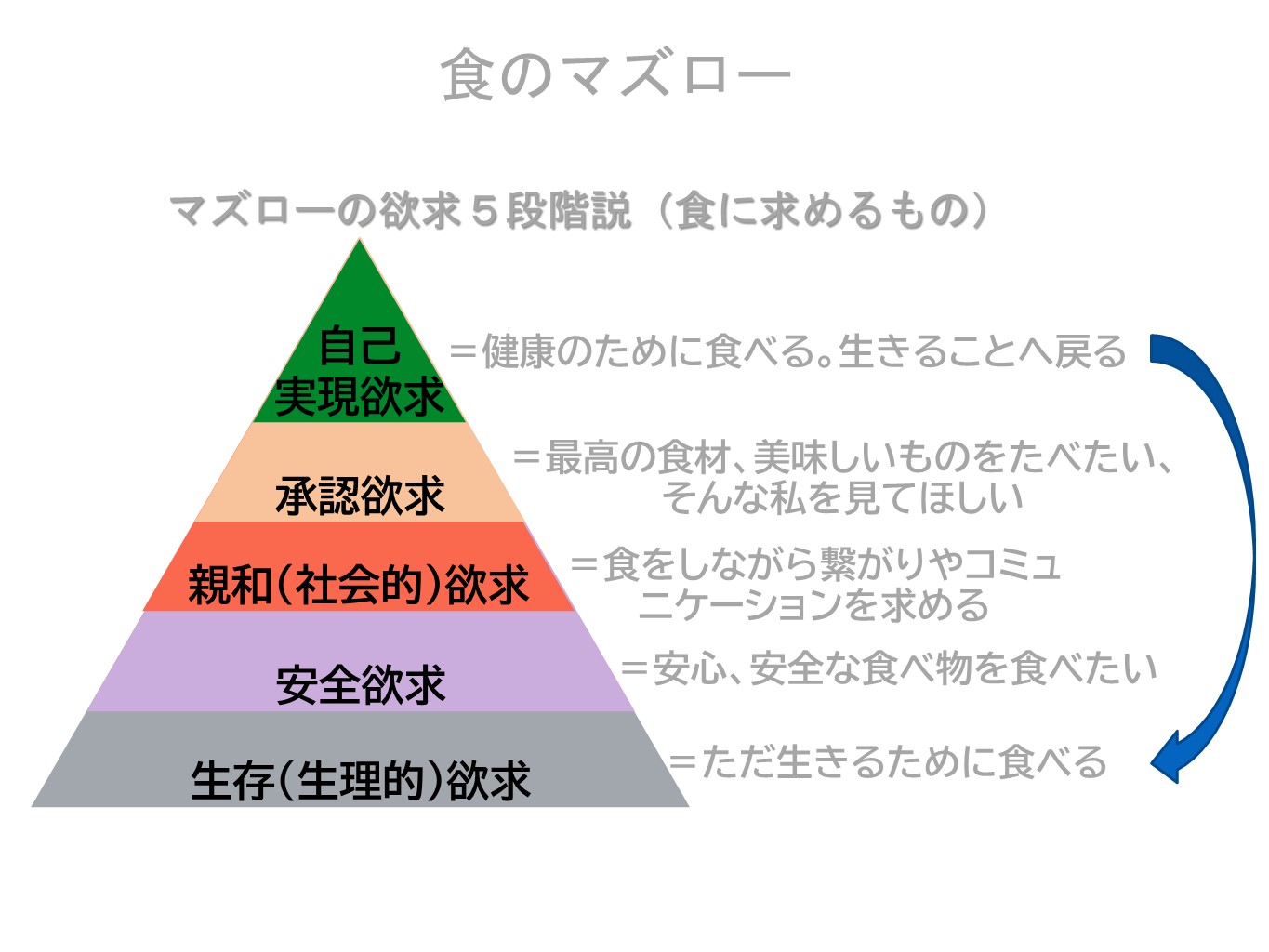

皆さんも存知のマズロー。

生存欲求、安全欲求、親和欲求、承認欲求、自己実現欲求ということで、欲求がどんどん上がっていくマズロー。ここに“食のマズロー”と書いていますけれども、食に関する考え方はどんどん変わっていきます。

生存欲求の食べるというのは、ただ生きるためだけに食べるということ。安全欲求というのは、安全な物を食べたい、食中毒になりたくない、O-157にかかりたくない、安全な物を食べたいという欲求。

その次にくるのが、コミュニケーションしながら、居酒屋等で人とコミュニケーションするのが楽しい。食事をしながらそれを楽しむという。これは親和欲求ですよね。社会的欲求。

その次は最高の食材を食べたい、めちゃくちゃ美味い物を食べたい。キャビアを、フォアグラを、ミシュランで食べたい。そういうような承認欲求。「私を見て、私はミシュランで食事をしているの」といったような、そういう承認欲求があります。

そして最後に出てくる自己実現の食の欲求というのは、たぶん健康のために食べることであり、生きることのために食べるということが絶対に出てくるのではないかと思います。

これを私は食のマズローと呼んでいまして、結局、健康のために食べるということは、最終的に言うと生きるために食べることと繋がっていきますね。ですので、今このくらいまでは普通にきているのではないかと思いますが、これから食の環境というのは健康やそういったものに対する観点が非常に深く入ってくるのではないかという風に思っています。

食のマズロー、食と健康がリンクする。“病気→未病→健康”と書いていますが、未病というのは病気になる前ですね。かかる前の状態。健康な状態と病気になる前の状態と病気がありますが、病気にならないように未病の状態で健康に引き戻すという、病気にならないように未病の段階において健康に引き戻す。それには食が非常に重要だということです。

こちらに“病気 処方箋→健康 処方食”と書いてありますけれども、これは何かと言うと、病院に行ったらみんな処方箋をもらいますね?「風邪を引いたので薬をください」「何々改善するための〇〇」と言うと処方箋を書いてくれます。それを持って薬局へ行くと薬がもらえます。

今こちらにクローガーと書いてあります。これはアメリカのスーパーマーケット。ウォルマートよりは小さいですけれども、結構有名なスーパーマーケットで、クローガーが何をやっているかと言うと、スーパーマーケットの入口に栄養士を置いて、処方食というのをやっています。

何かと言うと、あなたの健康状態は今こんな感じ、手足がむくんで「こんな感じなんです」というのを相談すると、その人が「これとこれとこれを買って、こういうような料理を作ったらいいですよ」と処方してくれるのです。

栄養士がスーパーマーケットの入口で食事を処方するという。こういうものが今アメリカではどんどん広がっている。

日本にも入ってくるのではないかと思っていて、ただ単に物を買いに行くだけではなく、相談しに行く場所。スーパーマーケットで健康を相談して、何を食べたらいいか全部教えてもらう。そういうような処方食というものが、今はもう普通になってきています。

そういう観点で考えると、どんな食ビジネスが流行っていくだろうかというのが見えていくのではないかと思います。

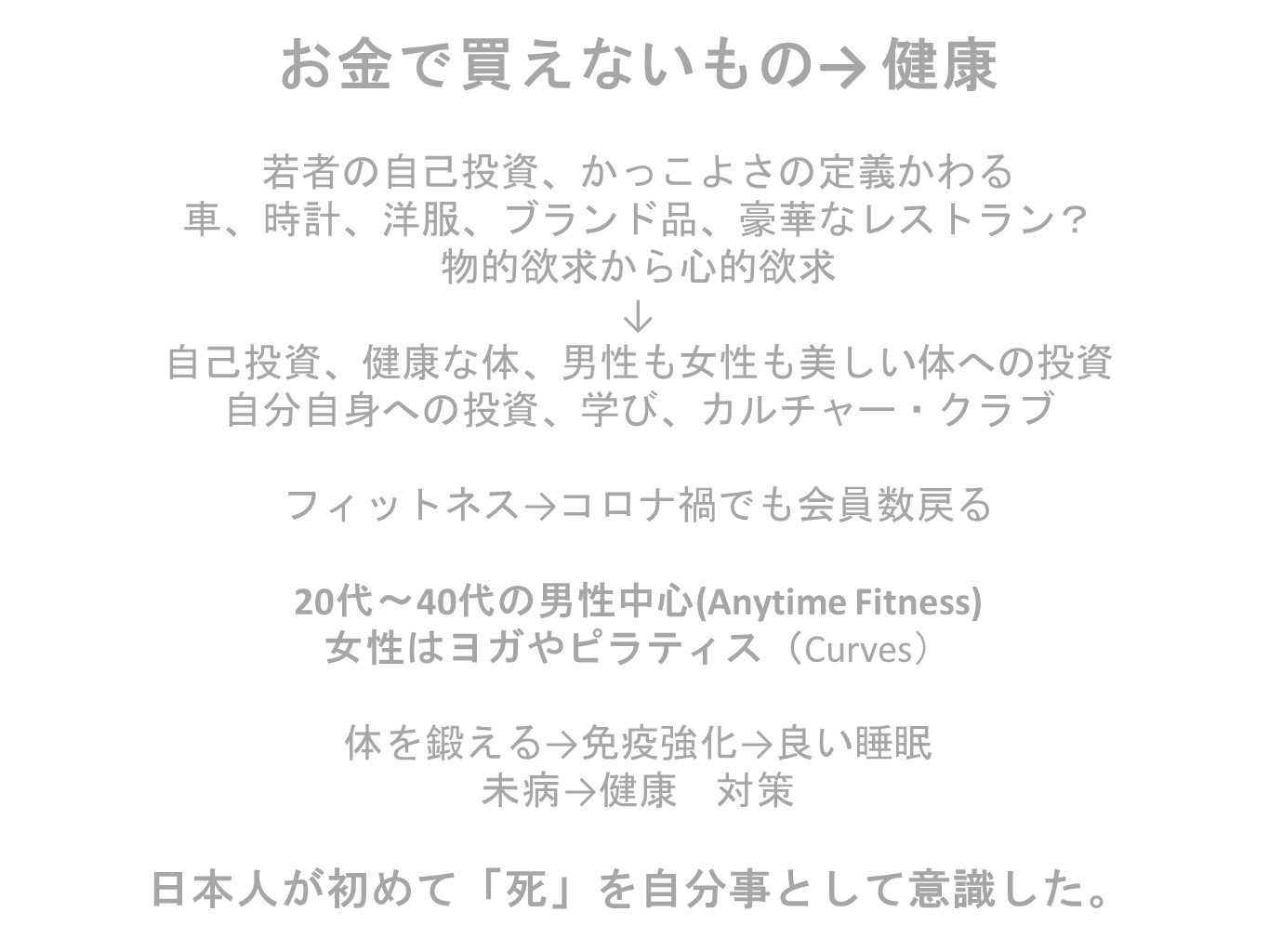

あと健康関連。これがどう変わっていくかということですけれども、食べ物はお金で買えますが、健康はお金で買えません。例えば健康のために何をするか。フィットネスクラブに行ったらいいですが、フィットネスクラブに行くのが面倒臭いから、「あなたにお金を渡すので、代わりに行っておいて」と言っても、絶対に自分は健康になれない。健康だけはお金で買えません。

私も最近日本に1年いて、コロナになり、健康に関するものを非常に見ているので、自分自身のビジネスの情報収集ということでもあるのですが、フィットネスクラブに通っています。24時間のフィットネスクラブですね。

私は日本で出張が多いので、昨日まで仙台にいたのですが、それぞれのエリアにあるエニタイムフィットネスに行っています。たぶん日本中に800店舗近くあるのですが、私は日本中の80店舗くらいに行きました。出張のたびに行っています。

そこで見えてきたものは何かと言うと、若者の自己投資が変わってきました。私が若い頃は「車を買いたい」「カッコイイ時計を買いたい」、そういうもので女性に「この時計持っているんだよね」といった理由だったのですが、最近の若い子達のお金の使い方はお酒でもなく、飲みに行くこともないですし、どういう所にお金を使っているのかと思った時に、フィットネスクラブなのです。

健康のために自分を鍛える。完全に自己投資。体を鍛える。美しい体にしたい。あとは自分自身の学び。カルチャークラブ等へ行って学んでいます。そういう所に対してどんどんお金を使っていて、“物的欲求から心的欲求”と書いていますけれども、そういった所に対してお金を使うようになってきているのだなという風に思っています。

自己投資、健康な体、男性も女性も美しい体への投資。男性であればエニタイム等24時間フィットネスになってきますし、女性であればヨガやピラティス、そういったものに需要がどんどん増えてきています。

コロナになる前から確かにありましたけれども、今回コロナになった後に尚更もっと体を鍛えないといけない。なぜならコロナにかからない理由は1つしかありません。免疫力です。免疫を鍛えるしか方法がありません。ですから、体を鍛えて、免疫を鍛えて、コロナにかからないようにしていくということ。

今コロナにかかっている人達は高齢者であったり、もしくは少し太っている方であったり、もしくは体に問題がある、病気的に何か問題がある、そういう方達がコロナになっていますよね。ですので、コロナにならないためには、体力を付けないといけないということで、こういう健康観念、フィットネスも含めたこういう所がどんどん成長してきています。

体を鍛える。免疫を強化する。あとはよい睡眠ですね。睡眠も非常に重要ということなので、こういったものが未病から病気にならないよう、健康に関する一番大きなポイントだと考えています。

最後に“日本人が初めて「死」を自分事として意識した”と書いてありますが、日本というのは非常に平和な国で、安全な国でもあるので、なかなか自分の死というものを外から見ることができなかったと思いますが、アジアに行くと皆さん死と直面していますよね。

レストランに行った時に、皆さんレストランにあるお箸をそのまま使いますよね?海外の場合、特にアジアだと絶対に使わない。自分で拭く。自分で湯で洗う。そういうことをやってから使います。信用していないから。日本はそういう所がある程度しっかりしていたので、そういう風な意識が非常に低かったのですが、今回のコロナによってそういうものが変わってきます。初めて死を自分事として意識した。「体を鍛えないと!」ということが、マーケットのニーズとして出てくるのではないかという風に思っています。

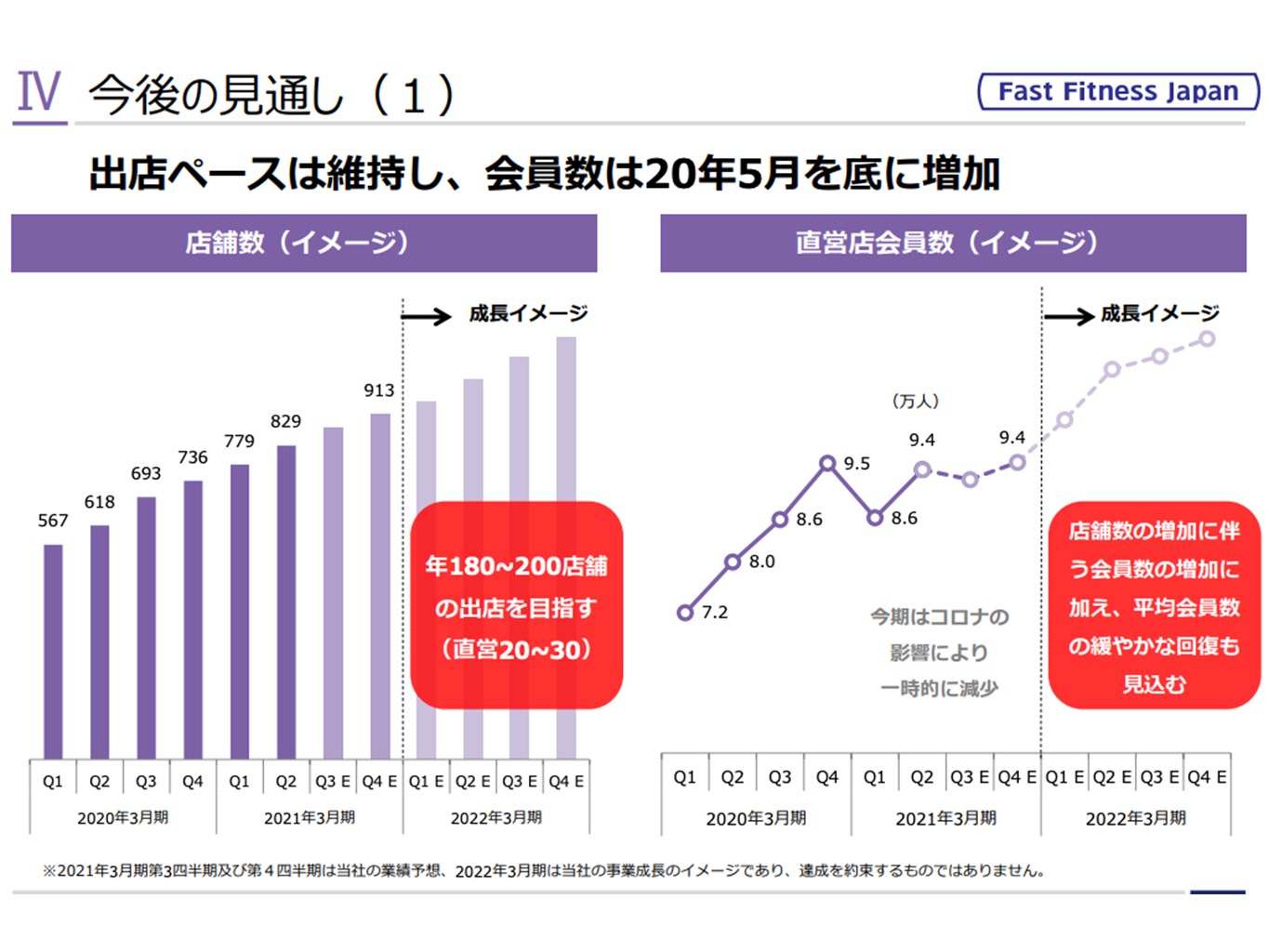

ここはエニタイムの成長を見ています。何も「エニタイムがいいでしょ」と言っているわけではありません。ただ、フィットネスの1つとしてエニタイムがどういう風に成長したかを見ていくと、こちらにあるように、爆発的に成長して今世界に4,500店舗になっていますね。日本に入ってきたのは2010年ですね。飛躍的に成長し日本中47都道府県、全部にあります。872店舗あります。24時間フィットネスですけれども、従業員は24時間いません。11時から20時くらいまで。非常に人件費も安く、設備産業ですよね。そういった意味で一気に成長した、と。

あとニーズとしては体を鍛えたいという若者ニーズを捉え、男性比率が7割で、且つ40代以下。体を鍛えようという人達のニーズは凄く合致して、エニタイムは成長している。去年12月16日に日本でも株式を上場しました。

「フィットネスはコロナによって会員数が減ったのではないか?」と言う人もいるかと思いますが、実際エニタイムの開示情報を見ていくと、もう戻っていますよね。皆さんマスクして器具も自分が使うと全部アルコールで消毒しなければいけません。

そういうことによって、体を鍛えることをしたい、行っても安心だというのが出てきて、会員数が戻っています。エニタイムは上場企業ですけど、会員数は戻っていますよね。だからフィットネス業界は非常に面白い業界だという風に思います。

カーブス。これも今2,000店舗を超えました。非常に成長する勢いで、女性のみの会員にして拡がってきています。これもギネス記録を持っていまして、日本のカーブスがアメリカの本部を買収するというような情報もありました。日本に出てきたのが2005年。2005年から2020年までの15年で2,000店舗に拡がっていますね。

これは本当に日本中の小さい街まで、女性専用フィットネスとして拡がりました。女性専用にしたことによって、女性が行きやすい。サーキットトレーニングすることによって井戸端会議ができる。そういうようないろいろなメリットがあったので、こうやって飛躍的に拡がったわけですね。さきほど申し上げた健康に対する意識がどんどん高まった時期に店舗を、事業としてはリリースしたので、時代の趨勢に合ったということが一番大きなポイントだという風に言えます。

どのような食関連、健康関連ビジネスが成長するかということに関しては、もし必要であれば私達が今お手伝いしているいろいろな本部、20くらいの本部がありまして、私達が見た、私が見た趨勢、これから時代はどう変わっていくかによって、ピックアップしたフランチャイズばかりですので、そういったフランチャイズ本部に興味あればご相談にもお乗りしたいなと思っています。

最後になりましたけれども、この世に絶対はない。あるとすれば変わり続けるということですね。世の中どんどん変わり続けます。そしてコロナによって変わるスピードが飛躍的に伸びたという。これは『方丈記』の一説を書かせていただきました。“ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず”ということで、どんどん変わっていくのが世の中ですし、どんどん変わっていくのが事業なので、その時代の趨勢を見ながら新しいビジネスをピックアップされると、これからの成長に、会社の成長にも、個人の成長にも役立つのではないかなという風に思っています。

時間になりましたので、これで失礼させていただきます。ご清聴ありがとうございました。

株式会社アセンティア・ホールディングス(日本) Assentia Holdings PTE.LTD(シンガポール)CEO土屋 晃 1965年神戸市生まれ。 同志社大学法学部法律学科卒業 1991年、情報サービス会社(ベンチャー・リンク)にてフランチャイズ(以下FC)支援事業をスタート。 支援したFC本部20社中、8社を株式上場(IPO)に導く。 日本国内で、ご加盟いただいた企業数1,800社、合計8,000店舗の出店を行う。 ほぼ創業期からの主な支援先として、 サンマルクホールディングス、レインズインターナショナル、タリーズコーヒー、銀のさら、ガリバーインターナショナル、フジオフードシステム、タスコシステム、ゴルフパートナー、ウィズリンク、スナッピーオークションズ等、多数。 1995年、自分の会社である株式会社プライム・リンク (現、JFLAホールディングス)創業。 https://j-fla.com/ FC加盟店事業、FC本部事業ともに経験し、日本全国に直営、 FC加盟店舗を合わせて最大15ブランド約500店舗の飲食店舗を展開。 2001年、創業から6年2ヶ月(当時のほぼ最短記録)後にナスダックジャパン(現、東証)に株式上場。2006年、同社代表を退任後、株式会社アセンティア・ホールディングス創業。 FC先進国アメリカのFC本部数社で研修を受け、最先端のFCノウハウを習得。 2010年、シンガポールに現地法人を設立。 Assentia Holdings Pte Ltd シンガポールを拠点に、ASEAN各国にパートナー企業を持ち、現地を足で歩いて 築いたネットワークで日本企業の海外進出に関する総合支援を中心に活動中。 2020年現在 海外で支援先のフランチャイズは20カ国185店舗を展開中。 2012年~2015年はジェトロ(JETRO)のサービス産業分野の海外進出コーディネーターとして、認定されている。 著書「アジアで飲食ビジネスチャンスをつかめ!」(カナリア書房) 等がある。